Bobby Fischer, o lendário campeão mundial de Xadrez, faleceu no passado dia 17 de Janeiro, em Reiquejavique, onde vivia há três anos. Procurado pelas autoridades norte-americanas, passou de símbolo da Guerra Fria a figura de proa do anti-americanismo que percorre o mundo. Em vida foi sempre controverso. Hoje o seu legado é consensual: «Fischer foi o melhor xadrezista de todos os tempos», afirmou Gary Kasparov.

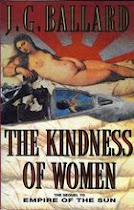

Uma vida tão atribulada só podia dar um filme. E se ele ainda não chegou às salas de cinema, já deu origem a um livro de leitura compulsiva. A Guerra de Bobby Fischer, publicado na passada rentrée pela Temas e Debates (349 pp, 19,95), não é uma biografia do génio do xadrez, é muito mais do que isso: a história de um jogo que opôs, no auge da Guerra Fria, dois sistemas políticos, culturais e educativos completamente diferentes. De um lado, o capitalismo de Nixon, do outro, o comunismo de Brejnev.

No mesmo registo vivo e expressivo que caracteriza O Atiçador de Wittgenstein, David Edmonds e John Eidinow reconstituem o ambiente que envolveu a disputa do campeonato mundial de 1972. Nunca esquecem o enquadramento geral, mas privilegiam sempre a pequena história, o fait-diver, os imprevistos. Acima de tudo, descrevem os protagonistas, os actores secundários, o palco onde actuaram, as vicissitudes das partidas, a cobertura da imprensa.

É no meio de tudo isto que Bobby Fischer sobressai no seu inconfundível estilo, misto de talento sobre-humano e arrogância. Além de detentor de uma memória prodigiosa, Fischer era também um hábil mestre do jogo psicológico. Estudava e trabalhava afincadamente, desde os seis anos, mas também sabia esticar a corda para fragilizar o adversário. Não era só contra ele que jogavam os oponentes. Era sobretudo contra as suas inseguranças.

Tanto sucesso teve um preço. Dias inteiros fechado em casa, atitudes incompreensíveis, como a não comparência na defesa do título de campeão, em 1975, contra Anatoly Karpov. E a desobediência às autoridades americanas, em 1992, com a violação do embargo imposto pelos EUA à Jugoslávia. Objectivo? Voltar a jogar, 25 anos depois, contra Boris Spasski.

Morreu o homem, sobrevive o mito.

Uma vida tão atribulada só podia dar um filme. E se ele ainda não chegou às salas de cinema, já deu origem a um livro de leitura compulsiva. A Guerra de Bobby Fischer, publicado na passada rentrée pela Temas e Debates (349 pp, 19,95), não é uma biografia do génio do xadrez, é muito mais do que isso: a história de um jogo que opôs, no auge da Guerra Fria, dois sistemas políticos, culturais e educativos completamente diferentes. De um lado, o capitalismo de Nixon, do outro, o comunismo de Brejnev.

No mesmo registo vivo e expressivo que caracteriza O Atiçador de Wittgenstein, David Edmonds e John Eidinow reconstituem o ambiente que envolveu a disputa do campeonato mundial de 1972. Nunca esquecem o enquadramento geral, mas privilegiam sempre a pequena história, o fait-diver, os imprevistos. Acima de tudo, descrevem os protagonistas, os actores secundários, o palco onde actuaram, as vicissitudes das partidas, a cobertura da imprensa.

É no meio de tudo isto que Bobby Fischer sobressai no seu inconfundível estilo, misto de talento sobre-humano e arrogância. Além de detentor de uma memória prodigiosa, Fischer era também um hábil mestre do jogo psicológico. Estudava e trabalhava afincadamente, desde os seis anos, mas também sabia esticar a corda para fragilizar o adversário. Não era só contra ele que jogavam os oponentes. Era sobretudo contra as suas inseguranças.

Tanto sucesso teve um preço. Dias inteiros fechado em casa, atitudes incompreensíveis, como a não comparência na defesa do título de campeão, em 1975, contra Anatoly Karpov. E a desobediência às autoridades americanas, em 1992, com a violação do embargo imposto pelos EUA à Jugoslávia. Objectivo? Voltar a jogar, 25 anos depois, contra Boris Spasski.

Morreu o homem, sobrevive o mito.

0 comentários:

Enviar um comentário